El Garrapta emergió del remolino como un suspiro contenido demasiado tiempo. Las velas chorreaban gotas de luz, no de agua, y el mástil central parecía haberse curvado ligeramente, como si hubiese soportado el peso de siglos. El mar, al otro lado de la Puerta del Estrecho, no era como el que conocían. Era más oscuro, pero más denso, como si flotaran sobre tinta antigua en vez de agua. No había viento, ni olas, ni ruido. Sólo el sonido del silencio, que pesaba como un secreto mal guardado.

—Capitán… ¿Dónde estamos? —preguntó la Niña del Sudario, aferrada a su baraja encantada.

—Donde el mapa deja de tener sentido —respondió el Canijo, mientras la caracola en su bolsillo palpitaba como un corazón vivo.

Frente a ellos, una silueta se alzaba entre la bruma. Era una torre, sí, pero no de piedra. Estaba hecha de mástiles, timones rotos, cadenas oxidadas y fragmentos de barcos. Era una especie de santuario náutico construido con los restos de todos los que se habían atrevido a llegar allí. Al pie de la torre, un muelle flotante los esperaba, pero no era un muelle cualquiera. Sus tablones parecían cambiar de sitio cuando no se miraban directamente, como un acertijo sin resolver.

—La Capitanía del Hombre Muerto —anunció el Canijo, bajando del barco con paso firme.

Una figura los esperaba en el muelle. Vestía de negro, con un sombrero de capitán que parecía tejido con hilos de tormenta. Su rostro era una máscara de hueso, y de sus ojos colgaban lágrimas secas.

—¿Sois los del juramento? —preguntó, sin mover los labios.

El Canijo asintió y sacó la caracola.

—Hemos venido a reclamar lo que es nuestro por derecho… o por deuda.

—Entonces que la sombra os pese —dijo la figura, y se giró sin esperar respuesta.

La tripulación desembarcó uno a uno, observando el lugar. Era una ciudad-fantasma sobre el mar, construida con restos de naufragios y gobernada por reglas no escritas. Los habitantes eran otros capitanes caídos, tripulantes atrapados en eternas tareas, y comerciantes de objetos imposibles: brújulas que señalaban el arrepentimiento, botellas con gritos embotellados, cartas de navegación que sólo se leían bajo el llanto.

El Canijo sabía a dónde iba. Subió por una escalera de sogas vivas que se movían solas, hasta una sala en lo alto de la torre. Allí, frente a un trono hecho con anclas entrelazadas, aguardaba el verdadero Señor del Mar Muerto: un anciano con piel como pergamino mojado y una corona de caracolas rotas. Tenía un ojo de vidrio donde bailaban tormentas.

—Has cruzado la puerta. Has pagado el precio. ¿Qué buscas?

—Un nombre —dijo el Canijo.

—¿Propio o ajeno?

—El mío. El verdadero.

El anciano sonrió con tristeza.

—Entonces tendrás que recordar lo que has olvidado. No hay regreso sin memoria.

Y con un gesto, lo empujó hacia un espejo de agua suspendido entre cadenas.

El Canijo se miró. Vio un niño naciendo en una taberna de Sanlúcar, vio una madre cantando entre lágrimas, vio a un joven vendiendo su alma a un dios del mar por una guitarra afinada en pena. Vio cada mentira, cada nombre falso, cada sombra evitada. Y al final… vio su nombre verdadero. No lo pronunció. Solo lo aceptó.

Cuando volvió a la sala, sus gafas negras estaban rotas. Sus ojos, por primera vez, se mostraban: uno era azul como el cielo de Cádiz, el otro verde como las aguas de Nerja.

En ese momento, una voz surgió desde lo profundo de la torre, oscura como el fondo del mar.

—¿Y el Silencio de San Nicolás? —susurró el anciano del trono.

Un escalofrío recorrió la sala.

—¿El barco maldito? —preguntó la Niña del Sudario.

—No maldito —corrigió el Canijo—. Peligrosamente vivo.

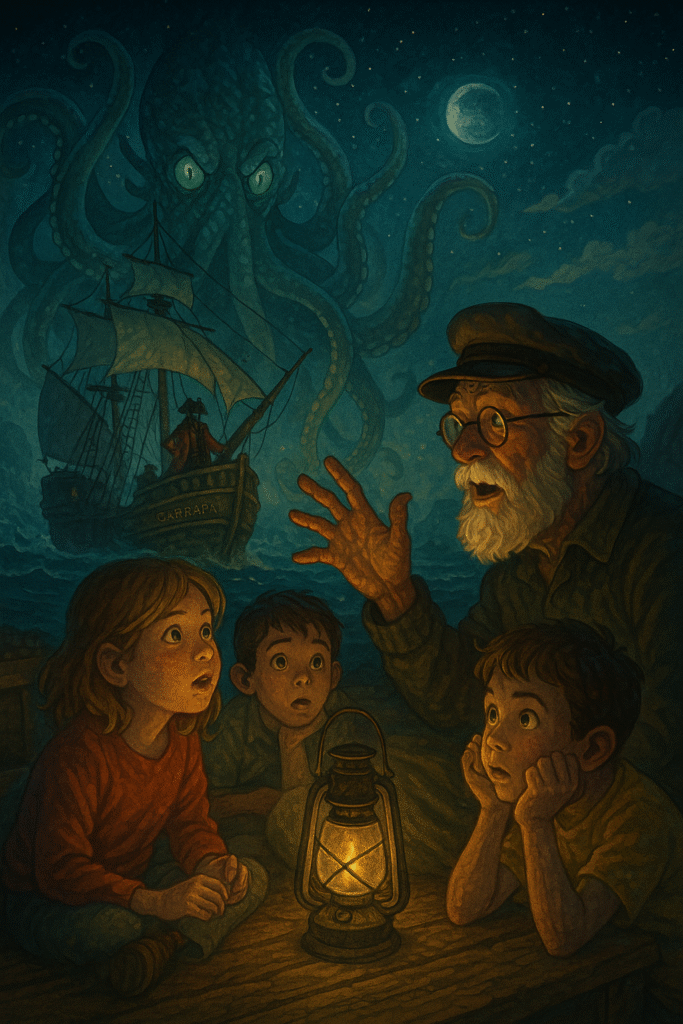

Porque antes de que el Silencio de San Nicolás surcara esas aguas, otro guardián más antiguo dormía bajo la Capitanía: el Kraken de las Tres Bahías. Se decía que su cuerpo podía cubrir desde las arenas doradas de Zahara hasta los acantilados escarpados de Nerja. Una criatura ancestral que olía a alquitrán y a coral mojado, con ventosas del tamaño de ruedas de molino y un ojo tan antiguo como las mareas. Nadie lo había visto dos veces y vivido para contarlo.

Cuando el Garrapta atracó en la Capitanía, un rumor sordo resonó desde las profundidades. Las plataformas flotantes vibraron. El aire se llenó de sal y miedo. El anciano del trono alzó la mano:

—Que nadie pronuncie su nombre sin necesidad, o despertaremos algo más viejo que la culpa.

El Canijo bajó la cabeza en señal de respeto. La tripulación enmudeció. Incluso la Niña del Sudario escondió su baraja.

Pero entonces… llegó él.

Desde la bruma, apareció un navío oscuro, sin luces, sin velas, sin sonido. Avanzaba como si cortara la realidad misma. Era el Silencio de San Nicolás.

Desde las aguas más oscuras de la costa andaluza, desde la Bahía de Algeciras hasta los acantilados de Maro, se hablaba en voz baja de un corsario tan temido que bastaba su nombre para hacer temblar las velas: Antonio Guerra, el Chikito de la Mar.

No era un pescador encantador ni un bromista de playa. Era el capitán del Silencio de San Nicolás, un navío fantasmal que navegaba sin tripulación, conducido únicamente por la voluntad de su amo. Se decía que ese barco no necesitaba velas para moverse, ni timón para girar. Que respondía a los susurros de su capitán, y que flotaba incluso por encima de las aguas, como si el mar no se atreviera a tocarlo.

El barco recibió su nombre por una historia aún más tenebrosa. Cuando Antonio era apenas un niño, fue secuestrado y encerrado en un navío esclavista que partió en silencio una noche sin luna. Durante esa travesía, el pequeño logró liberarse de sus ataduras y, uno a uno, acabó con todos los miembros de la tripulación. Nadie sabe cómo lo hizo. Las almas de aquellos marineros quedaron atrapadas para siempre en la madera del navío, obedeciendo desde entonces la voluntad de aquel niño convertido en leyenda.

Cuando el barco llegó a puerto, nadie entendía cómo un crío había traído la embarcación solo. Un capitán de puerto y su guardia intentaron arrestarlo, pero Antonio, con los ojos encendidos por la sal y el odio, los derrotó a todos… salvo a uno.

—¿Y por qué lo dejó vivo? —preguntó un grumete desde el fondo de la sala.

La voz surgió desde las sombras, como un escalofrío que se arrastra:

—Alguien debe contar las historias… para que me teman —dijo el Chikito de la Mar, de pie tras ellos, sin que nadie se hubiera percatado de su llegada.

Fue entonces cuando un resplandor cruzó el cielo de Jerez. Un trueno falso retumbó. Y el salón se desvaneció.

—¡Ha vuelto la luz! —gritó Carmen.

—¡Sí! ¡La tele, la Play, el wifi! —exclamaron los niños, saltando de sus asientos.

El abuelo Cebolleta, que había estado dormido antes de empezar a contar la historia, se quedó con la copa de anís en la mano y la boca entreabierta.

—¡Pero si aún no os he contado lo de los tres cantaores ciegos que navegaban por Benalmádena con un remo encantado! —protestó.

Pero los niños ya no estaban. Solo quedaba el eco de sus risas alejándose pasillo abajo.

El abuelo suspiró, miró al cielo por la ventana y murmuró:

—A ver si mañana también se va la luz…

[Fin del Capítulo 3 – Continuará…]

¿Te ha gustado esta historia?

Descubre mi nueva novela “Prisión Invisible: Zero”, una distopía de ciencia ficción que ya está dando de qué hablar.

Disponible en https://www.amazon.es/dp/B0CZ8L26C8

Tu libertad empieza con una decisión. ¿Te atreves?

Gracias por llegar hasta aquí.

Si te ha gustado lo que has leído, te invito a suscribirte al blog para no perderte ninguna nueva historia, reflexión o locura literaria.

Y no olvides dejar un comentario, ¡me encantará leerte y charlar contigo!

¡Nos leemos pronto!

Descubre más desde El Imaginario De Jaro

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.